九龍巴士線個別介紹

因九龍巴士線數目繁多,乃有本頁講解個別路線的演變。請注意,由於路線眾多,本頁不會把所有巴士線一一記錄。

1竹園←→尖沙咀碼頭

|

| 1號線早在戰前便已經開辦,但最初是稱6號線,到戰後才稱為1號線。(圖片來源:Uwants討論區) |

二十世紀早期之九龍,人口主要集中在油尖旺和九龍城。所以1920年代九巴已開辦6號線(九龍城←→尖沙咀),也即是1號線前身,大致途經九龍城、太子、彌敦道。一直至二次大戰停駛時,這條線編號仍稱作6。

二次大戰的戰亂使6號線停駛了四年多,重光後因車隊在戰亂中被破壞,九巴資源緊張,於是九巴乃於1946年2月開辦四條路線應急,其中一條與戰前6號線一樣,稱1號線。由於這時九龍人口因大陸發生內戰而大幅增加,1號線乃於1949年4月17日起用雙層巴士行走,並加班加車應付。

九龍人口自五十年代一直處於上升勢頭,所以港英政府乃以興建公屋應付新增住屋需求。如九龍城附近有橫頭磡村和樂富村之落成。1號線遂於1972年4月27日延長至樂富,並於1976年7月1日總站改設在橫頭磡。當時1號線已採用一些新款巴士行走,如丹拿珍寶和丹尼士喝采型。1976年地鐵興建工程展開,1號線一度要由途經彌敦道臨時改經上海街,一直到地鐵工程竣工,才於1981年6月29日以今日的路線行走。

八十年代由於橫頭磡及樂富要清拆重建,使1號線在該區需求有所下降,但同時間樂富村更北的公屋竹園村入伙,1號線乃於1984年6月5日延長至竹園村。由於竹園村樓宇規模比舊有的橫頭磡、樂富還要大,這改動令1號線舊有車隊未能應付,因此八十年代末,11米三軸巴士已開始服役於1號線。當時1號線往竹園方向需由界限街轉入聯合道,但11米以上巴士卻因路面空間不足,難以這樣轉入。所以在九巴派出新巴士同時,1號線亦於1987年5月25日在往竹園方向改由界限街左轉嘉林邊道、東寶庭道返回聯合道。1992年8月3日九巴派出空調巴士行走1號線,車型也是11米。

2 蘇屋←→尖沙咀碼頭

|

| 2號線乃九巴第一條路線,不論從過去到現在,路線大體大變。(圖片來源:Uwants討論區) |

九巴早在1920年代已在九龍立足,而首條自家路線乃1號線(深水步←→尖沙咀),即2號線前身。日佔期間2號線曾停駛了達四年多,重光後因資源缺乏,九巴只能開辦四條路線應急,其中一條稱2號線(深水步←→尖沙咀),1946年2月開辦,大致途經荔枝角道、彌敦道。

其時香港人口因大量移民湧入而大幅增加,居民多集中在港島和九龍,巴士服務未能一時間滿足到需要,九巴於是引進雙層巴士,並於1950年初分派予2號線行走。以後2號線客量也因九龍人口急增而不斷上升,幾乎每班車都頂閘,有時還超出實際負荷。六十年代港英政府在九龍興建大量公屋,其中之一乃於六十年代落成的蘇屋村。2號線遂於1960年2月1日延長至蘇屋。

1976年地鐵興建工程展開,彌敦道要局部封閉,故2號線要由原本行經彌敦道臨時改行上海街。直至1981年6月29日地鐵工程竣工,才定線途經彌敦道、荔枝角道、欽州街、長沙灣道、東京街、保安道、蘇屋村。

八十年代地鐵通車尚未對2號線構成明顯影響;九十年代深水步一眾公屋開始老化,有些還清拆重建,對2號線客量的打擊甚為明顯。2號線已於1990年6月29日派出空調巴士行走,但因客量減少,曾有一段時間只是用單層空調巴士,和短身雙層巴士。

|

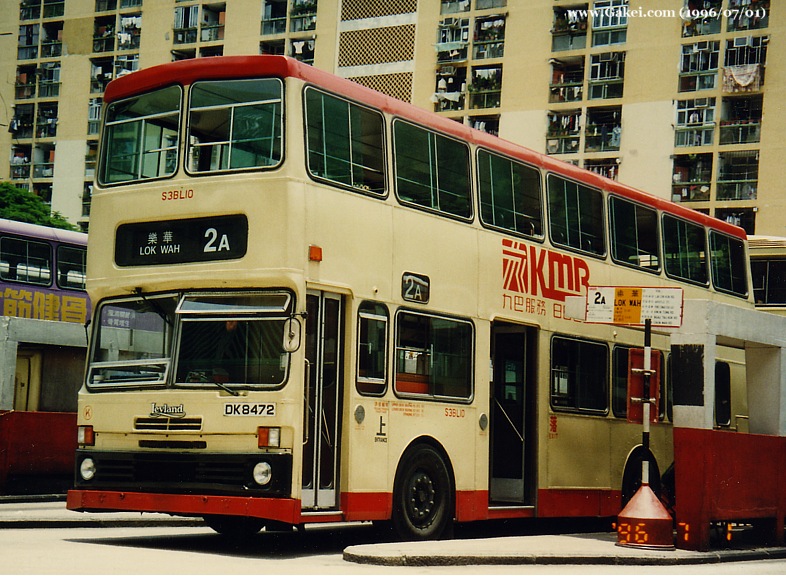

| 2A是一條貫通東西九龍的巴士線,憑著途經旺角的特點,成為市區線中高客量一族。圖片乃蘇屋村,乃2A七十年代時總站。(圖片由[祺人祺事]提供) |

2A 美孚←→樂華

由於四十年代末國共內戰,香港人口大增,使九巴要增開多條巴士線應付。其中2A(深水步碼頭←→九龍城)乃於1952年12月22日開辦,途經荔枝角道、彌敦道、太子道。由於2A甫開辦客量已相當可觀,常班班頂閘,加以九龍區的發展擴展至東九龍,2A遂在1953年10月19日延長至牛頭角,並增至4分鐘一班。

2A曾於六七暴動期間作過改動,先於1967年10月14日延長當時新建的蘇屋村,再於同年11月11日改經亞皆老街,不經太子道西。而後者改動,亦令2A深入了旺角的心臟地段,使2A在日後成為了九龍大線之一。 至七十年代末,一些較新款的雙層巴士如丹拿珍寶、勝利二型、丹尼士喝采型,皆是2A主力車型。1984年牛頭角的樂華村落成,2A便於當年的2月20日延長至該處。

八十年代地鐵通車並未對2A客量成重大打擊,反而九十年代沿線地區(如九龍城)之老化還有明顯影響。只因2A貫穿了旺角這個九龍心臟,才使2A還有可觀客量。這是拜六七暴動時改經亞皆老街所賜。2A於1995年3月27日派出空調巴士行走;配合九龍區路線重組,1996年8月18日九巴把6B(黃大仙←→美孚)歸併於2A,令2A延長至美孚以覆蓋6B服務的區域。

2B 竹園←→長沙灣

|

| 現今的2B是在1988年才開辦,但其實之前2B曾開辦過四次,都因不同原因而取消。(圖片由[祺人祺事]提供) |

2B這個編號可算很特別,蓋因它是目前專利巴士線編號中,重用次數最多的,共五次。

2C 又一村←→尖沙咀

|

| 2C雖然途經旺角和尖沙咀等商業區,但由於在油尖旺並不是取道心臟地段往返,所以由開辦到現在都是客量平平。(圖片由[祺人祺事]提供) |

2C本身有兩個版本,第一個版本的2C(九龍城←→觀塘)是於1960年3月1日開辦;同年9月1日延長至(橫頭磡←→觀塘裕民坊),然後再於1961年底延長至觀塘翠屏道。開線時觀塘正處於開發階段,2C乃當年少數行走觀塘的路線之一。自六七暴動2C停駛以後,2C已在暴動後被新開辦的11C及11D取代。

而在暴動期間2C卻出現了另一個版本,這就是今日來往又一村至尖沙咀碼頭的一條,於1968年1月20日開辦,途經窩打老道、京士柏和漆咸道南。由於途經的皆不是黃金地段,為吸納客源,2C先於1968年4月12日改經旺角東部,再在1976年7月16日延長至大坑東村,服務大坑東居民。

不過2C始終不是取道市區最繁忙路段,即使改經旺角和延至石硤尾,一直都沒成為大線。八十年代石硤尾和大坑東公屋重建,原本需求不大的2C更一蹶不振。及至城大九龍塘校舍落成,1989年3月2日恢復延長至又一村;數年後配合4A於1996年7月28日取消,2C改為循環線運作。很可惜起色始終還是沒有,即使2C再於2002年7月20日改為全空調,結果仍是一樣。所以到了今日,2C也開始轉用單層巴士行走了。

2D 東頭←→澤安

|

| 2D原本是來往觀塘,由於六七暴動後縮短了路線,客量早已大不如前。(圖片由[祺人祺事]提供) |

現今的2D看似是一條可有可無的路線,很難想像六十年代曾乃大線一條。

2D(蘇屋村←→觀塘)是於1960年9月1日投入服務,途經石硤尾、大坑東、九龍城,屬一條貫穿東西九龍的巴士線。2D主要是針對觀塘工廠區增加而開辦,而在觀塘工廠區工作的人,不少是居於西九龍,所以早期2D常會頂閘。由於當年巴士性能關係,2D開線時只是採用單層巴士,即使頂閘也如是。

六七暴動期間2D曾一度停駛,至1968年3月30日重開後影響則大。蓋因重開後2D縮短了路線,為(石硤尾←→彩虹),再沒有深入觀塘。這改動使2D大大變質,客量也再不及以前。縮短後的2D一直維持來往石硤尾至彩虹,但似乎這不夠客,所以在1977年4月1日改經九龍塘學校區,變成學校線。

數十年後2D始終還是沒有甚麼人乘坐,更糟的是多項改動令2D客量更壞:先在1982年3月29日縮短至東頭村,再於1983年10月30日配合澤安村入伙延長至該處。由於這些地方皆不是人流密集的地區,重要性依然極低。踏入廿一世紀,巴士空調化是大勢所趨,2D雖然客量低,但也於2001年9月16日改為全空調。

2E 白田←→九龍城碼頭

2E(石硤尾←→九龍城碼頭)是於1961年8月5日開辦,起先是途經旺角亞皆老街及公主道。六七暴動後2E縮短至紅磡碼頭,改經大角咀和油麻地的內街,直至1968年4月27日總站才回復設在九龍城碼頭。初時2E在石硤尾的總站是擺街的,直到1977年1月1日延長至白田後才用正式的總站。

2E(石硤尾←→九龍城碼頭)是於1961年8月5日開辦,起先是途經旺角亞皆老街及公主道。六七暴動後2E縮短至紅磡碼頭,改經大角咀和油麻地的內街,直至1968年4月27日總站才回復設在九龍城碼頭。初時2E在石硤尾的總站是擺街的,直到1977年1月1日延長至白田後才用正式的總站。

2E表面上是服務石硤尾居民前往紅磡、土瓜灣,但僅是表面上而已。由於2E一直皆不是取道直接的路線,特別是自六七暴動後繞經大角咀,2E乘客一直以中途客為主。當八十年代石硤尾、大坑東的公屋相繼重建後,2E客量已有流失,而其後深水步和大角咀人口的老化,亦令2E客量一直停滯不前,曾長時間都只採用丹拿珍寶和勝利二型巴士。

直至西九龍新區開發,2E先在1998年2月23日增派空調巴士行走,後於1998年6月28日改經旺角富榮花園,客量才有起色。所以這時2E亦派出三軸巴士服務,不論空調或非空調皆是11米。隨著西九龍新區之發展,2E雖仍只服務中途客,客量已見起色。

2F 慈雲山(北)←→長沙灣

|

| 2F是來往慈雲山至長沙灣,舊時客量極高,隨著沿線人流變化,客量亦不復往年。(圖片由[祺人祺事]提供) |

及後另一個版本的2F於1968年3月30日開辦,來往黃大仙至長沙灣,途經大埔道及龍翔道。舊時大埔道和龍翔道本身有道路互相連接,但只是一條窄小的通道,難以讓雙層巴士進入。因為當時長沙灣一帶有大量工廠,在此工作者有不少是黃大仙居民,2F客量因而增加得需要雙層巴士應付。為方便引進雙層巴士,1971年2月15日便改經石硤尾村及南昌街。1973年7月16日,2F被延長至慈雲山(南),並於1974年8月5日改經歌和老街及橫頭磡。

2F本質是工廠區路線,七十年代時客量已相當高。惟自改經石硤尾、歌和老街、橫頭磡後,路線乃變得迂迴。當地鐵於八十年代通車後,2F更不再是來往黃大仙至長沙灣的主力。隨著製造業「日落西山」,長沙灣工廠區一帶亦要轉型,再加上橫頭磡、黃大仙和慈雲山公屋相繼重建,2F客量更受影響,長時間都只用短車身巴士行走。

慈雲山於九十年代末重建完成,2F先於1999年2月5日增派空調巴士行走,又於2002年6月30日把總站設在慈雲山(北),以方便慈雲山北居民。

3黃大仙←→佐敦道碼頭

|

| 3號線在七十年代曾盛極一時,地鐵通車後因客量大減而取消。(圖片由[祺人祺事]提供) |

由於二次大戰後大量難民湧進香港,九龍人口之大增,乃促使了新線之開辦。1950年8月3日九巴開辦3(九龍城←→佐敦道碼頭),取道太子道西、彌敦道往佐敦。由於3號線是因應九龍人口增加而開辦,所以投入服務不久,已成為九龍主力路線之一。當時港英政府為解決新增居民的住屋問題,在黃大仙發展成多個徙置區,3號線便於1958年9月20日延長至黃大仙,服務黃大仙徙置區居民;九年後又於1969年7月20日改經聯合道和東頭村才進入黃大仙。

3號線在六七十年代因應九龍人流往來而踏入全盛期,當時幾乎每班車都頂閘,即使採用雙層巴士行走,亦未能應付得來。七十年代不少雙層巴士車型都曾行走過3號線,如丹拿CVG型、丹拿珍寶等。

當地鐵觀塘線在八十年代通車後,黃大仙居民到油尖旺已可乘地鐵,3號線需求亦再沒有以前般龐大;同時黃大仙各徙置區皆相繼重建,這對3號線是一個致命打擊。雖然不久位於鑽石山的龍蟠苑落成入伙,3號線於1987年3月30日延長至該處,但由於龍蟠苑與鑽石山地鐵站相距不遠,客量仍沒起色。當時不少市區路線都出現客量下跌的情況,由於這些巴士線都足以代替到3號線的服務,結果3號線便於1996年11月10日停止服務。

4 長沙灣←→佐敦道碼頭

4(深水步碼頭←→佐敦道碼頭)是於1950年12月27日投入服務,途經長沙灣道、彌敦道和佐敦道。開辦初期,4號線本身與許多市區巴士線重疊,如2、6、6A,但當時九龍市區並沒有地鐵,4號線便扮演著疏導2、6、6A客流的角色。最初4號線只到深水步,1970年3月5日配合長沙灣的元州村落成,4號線便延長至元州村,總站稱長沙灣,位置在今日長沙灣地鐵站隔鄰的小巴站。1976年地鐵興建工程展開,4號線在油尖旺的路線曾作過改動,主要是由彌敦道臨時改經上海街,直至地鐵工程於1981年完成後,才恢復原有路線。

|

| 4A是老牌路線之一,由於客量下降,現己取消。(圖片由[祺人祺事]提供) |

自從地鐵荃灣線於1982年5月通車後,由於4號線本身完全與地鐵重疊,客量大幅下滑,於是4號線便在1983年5月29日停止服務。由地鐵通車到被取消,4號線服務的時間只是剛好一年。

4A 佐敦道碼頭←→大坑東

石硤尾一帶是傳統老牌公屋區,早在1953年石硤尾出現第一個公屋──石硤尾村後,附近亦出現多個公屋,如大坑東村。4A正正是配合大坑東村落成,而於1956年11月1日開辦。開辦時正值石硤尾多個徙置區入伙,遷入人口又特多,因此4A也於1960年1月派出雙層巴士行走。由於早年九龍並沒有地鐵,4A當時需求非常龐大,黃金時期也一直維持了三十年。

八十年代後期大坑東一帶開始老化,部份徙置區更需要重建。在人口下降下,巴士服務需求也有所下降。而石硤尾和油尖旺一帶,地鐵和小巴的競爭又愈演愈烈,4A客量早已大不如前,班次也不斷削減。由於4A要取道上海街往來,路線不及相類似巴士線般直接,在客量無法挽回下,結果在1996年7月28日取消。

5 彩虹←→尖沙咀碼頭

|

| 5號線是來往彩虹至尖沙咀的巴士線,九龍人口急增時客量亦有所提升,現時已不復當年。(圖片由[694巴士站]提供) |

5號線的前身為於1926年開辦的3號線,當時由啟德巴士公司經營,來往尖沙咀至九龍城,途經馬頭圍道和漆咸道北。當九巴在1933年6月11日獲得九龍區巴士專利權後,3號線便順理成章地改由九巴接辦。1938年3月1日九巴進行了一次路線重組,3號線在這次重組下被延長至牛池灣。

二次大戰時3號線因戰亂關係被迫停駛,重光後於1946年4月21日重開,改稱5號,來往尖沙咀至紅磡。由於戰後初期九巴車源短缺,5號線只由一部改裝車行走,只於早上及黃昏繁忙時間行走。1946年中5號線延長至九龍城,並擴展至每日全日服務,又在1947年中延長至牛池灣,路線跟戰前的一樣。

此時九龍人口因大批移民湧入香港而大幅增加,5號線便於1951年派出雙層巴士行走,以應付急增的需求。隨後九龍區急速發展,除了土瓜灣、紅磡一帶有大量居民遷入外,牛池灣隔壁的新蒲崗亦發展成一個工廠區,5號線客量因而非常高企。當1965年彩虹村落成後,5號線便於當年1月24日改以彩虹村為總站,同時採用載客量有123人的AEC Regent巴士行走。

5號線的高客量日子一直維持到九十年代,雖然這時5號線改用三車門的利蘭奧林比安12米(3BL)巴士掛帥,並於1992年5月18日派出空調巴士行走,但彩虹村、九龍城、土瓜灣、紅磡都開始人口老化,而新蒲崗的人流亦因製造業式微而不復當年。所以5號線客量乃變得甚為飄忽,坐滿人的情況亦只是間歇性地出現,3BL亦一直行走至2002年退役為止,空調巴士亦要等到2003年才正式換上低地台的一批。

6 美孚←→尖沙咀碼頭

|

| 曾是皇牌大線的6號線,八十年代一度採用了12米巨型巴士行走,現客量已不復往昔。(圖片由Donald MacRae提供) |

6號線也是跟1、2號線一樣,在1920年代已由九巴開辦。當時有一條2號線來往尖沙咀至荔枝角,途經青山道、大埔道、彌敦道。2號線在二次大戰期間停駛了4年多,重光後於1946年9月14日重開。這時路線已改稱6號線,但行走路段跟戰前一樣。由於國共內戰令大批移民湧進香港,6號線客量也隨九龍區人口急增而上升。為應付客量,6號線便於1950年採用雙層巴士行走。初時6號線來回程途經青山道,1957年3月1日往荔枝角方向改經元州街,再於1963年11月21日改由元州街經昌華街往長沙灣道。

六十年代6號線踏入了全盛期。這時長沙灣已是大型工廠區,而油尖旺則為商業區。人煙的稠密令6號線兩邊方向都經常頂閘,所以九巴便先在1962年採用AEC Regent巴士行走6號線;又於1974年3月10日把6號線分拆出6A,依縮短前的6號線行走。1973年7月28日,6號線改經興華街而不經昌華街。1976年因興建地鐵關係,彌敦道北行線封閉,6號線往美孚方向要臨時改行上海街,一直至1981年6月29日地鐵工程竣工後才取消。

6號線的風光日子一直維持到九十年代,由於深水步、長沙灣不少舊樓舊屋村清拆重建,而製造業亦開始式微,6號線頂閘次數亦慢慢減少,即使於1991年9月8日增派空調巴士行走後亦然。而地鐵和小巴又不斷競爭,對於一條服務舊區之巴士線來說,客量下跌乃自然的趨勢。現時6號線需求已大不如前,一般是來往尖沙咀至旺角的乘客才乘,坐足全程者則屬鳳毛麟角。

6A 荔園←→尖沙咀碼頭

|

| 6A數十年來都是來往西九龍至尖沙咀,但主要是用作疏導2、6的客量。(圖片由[祺人祺事]提供) |

6A數十年來一直來往油尖旺和西九龍之間,早在1938年九巴首次市區路線重組便已開辦,當時路線稱2A,來往深水步至尖沙咀。二次大戰期間6A因戰亂關係停止服務,但重開則是在1949年6月的事情,仍是來往深水步至尖沙咀之間,但已經改稱6A。6A曾於1962年5月16日延長至蘇屋村,四年後因與11C(蘇屋←→紅磡碼頭)合併而取消。

及後6A又於1974年3月10日投入服務,由6號線分拆出來,主要是疏導6號線沿線的客量,故此是取道當時6號線的行車路線行走。6A總站是設於荔園,但接近美孚,因而整體上路線僅長6號線少許。自開辦以來,6A除了在七十年代中期,因地鐵興建而多次改道外,一直沒太多改動。

6A是主要減輕2、6號線的壓力,所以在自地鐵通車後客量已有所流失;而沿線如深水步等,繁盛程度不及當年,更對6A需求形成結構性影響。即使1996年3月16日增派空調巴士行走,6A客量仍未復當年舊觀。直至2000年12月7日荔枝角有新公屋落成入伙後,客量才再度增長,目前更派出低地台巴士服務。

6B 荔枝角←→黃大仙

|

| 雖然6B因客量下降而被取消,但亦曾一度是大線,從圖中的三車門巴士行走6B可資證明。(圖片由[祺人祺事]提供) |

6B是於1954年7月21日配合九龍人口增長而投入服務,初期是來往荔枝角和九龍城之間,途經旺角的彌敦道和亞皆老街往來。6B開辦時香港人口因國共內戰而急增,令九龍人口急劇膨脹。其中不少人都是居於深水步、旺角和九龍城一帶,結果6B開辦後不久便客量急升,成為九龍主力路線之一。香港人口的急增令港英政府急需提供大量住宅單位,如五十年代便在黃大仙發展多個徙置區。配合這個安排,6B便於1958年10月5日延長至黃大仙。

作為來往黃大仙至長沙灣的路線,雖然要途經旺角,但路程卻較直接;加以當時九龍一帶工廠數目甚多,九龍居民許多都是到這些工廠區上班,所以6B的客量亦變得越來越高,而九巴亦一直以大型巴士行走6B。

與不少九龍區路線一樣,地鐵通車尚未使6B客量構成致命影響。而黃大仙徙置屋相繼重建,使黃大仙人口劇減,則是一大致命傷;沿線的深水步和九龍城人口老化、製造業的式微也令通勤6B沿線的人流相應降低,班次亦不復當年。

九巴有見九龍人口和工商業生態的改變,導致舊有路線網絡不合時宜,所以便在1994年進行研究重組九龍巴士線。在這個安排下,6B也就在1996年8月18日停止服務,改由其他路線取代。

6C 美孚←→九龍城碼頭

|

| 6C主要是來往西九龍至土瓜灣、紅磡之間,由於土瓜灣目前仍未有鐵路系統,6C仍大有可為。(圖片由[694巴士站]提供) |

五十年代九龍人口增長並不限於深水步和九龍城,其他像土瓜灣和紅磡等,亦有大量住宅建成,並有少量的山寨式工廠。紅磡和土瓜灣的發展造就該區交通需求急增。所以九巴便於1958年10月15日開辦6C(荔枝角←→九龍城碼頭),大致途經青山道、彌敦道、加士居道、紅磡內街、馬頭圍道、土瓜灣,荔枝角總站設在荔園,而土瓜灣總站則設於當時新啟用的九龍城碼頭。起先6C是七分鐘一班,算是頻密,但五十年代時的九龍人口實在增加得太快,6C開辦僅一年,已達3分鐘一班。六十年代時6C更採用了載客量有123人的AEC Regent巴士行走,在當時雙層巴士普遍都載客量不足百人下,6C待遇相當良好。

6C在七十年代並沒太多根本性改動,只是在自1976年後幾年,彌敦道北行線因為地鐵興建工程關係全面封閉,令6C往荔枝角方向要由原本途經彌敦道,臨時改經上海街,這安排要到1982年10月20日地鐵工程完成後才取消。

八十年代雖然地鐵全面通車,由於地鐵未有覆蓋紅磡和土瓜灣,所以6C客量並不像其他市區路線般出現減少情況。隨著AEC Regent巴士車齡日高而要退役,6C便改用新購買的丹尼士巨龍12米(3N)三車門巴士取代;1992年5月18日更派出空調巴士。

九十年代中期的紅磡和土瓜灣發展已近飽和,除人口老化外,工廠數目亦因製造業式微而日漸減少,來往土瓜灣、紅磡的人流也就再沒有像以前般龐大。雖然6C仍不時出現頂閘,但客源亦有所轉化,主要還是在旺角乘車的人多,在深水步後客量則越來越少。所以3N便一直行走6C到2003年完全退役為止,低地台巴士更要等到2003年才正式派出。

6D 牛頭角←→長沙灣

|

| 6D舊時是來往九龍東西的路線,因沿線人口的老化和製造業式微,已不再旺場。(圖片由[694巴士站]提供) |

6D(牛頭角←→荔枝角)是於1958年10月15日開辦,途經青山道、大埔道及界限街,主要是輔助2A,屬來往東九龍和西九龍的巴士線之一。當時正值九龍人口火速增加,而長沙灣、新蒲崗一帶又工廠甚多。人流的上升,令6D成為來往九龍東西的主要路線之一,1960年代已派出載客量有123人的AEC Regent巴士行走,以疏導乘客。

六七暴動期間6D曾一度停止服務,當6D在1968年1月13日恢復服務時,總站卻縮短至長沙灣。幾年後6D再於1970年3月1日繞經石硤尾及大坑東,令路線跟現時的大同小異。這時九龍的發展已經達到高潮,製造業的興旺,使沿線乘坐6D上班的人越來越多,所以七十年代大型的雙層巴士亦常會服務6D。

自八十年代起九龍多個公屋開始重建,如石硤尾和大坑東村。人口的減少已令6D重要性大降;同時製造業「日落西山」使工廠數目劇減。乘坐6D到工廠區上班的人流,也就越來越少。與此同時地鐵和小巴的競爭又愈演愈烈,雖然6D已經在1998年3月27日派出空調巴士行走,6D班次已不再像以前般頻密,平均僅十五分鐘一班。現時6D主要途經一些較舊的地方,像石硤尾和九龍城,而乘客亦主要以老人家為主,一般都不會頂閘。

7 樂富←→尖沙咀碼頭

在九龍區眾多老牌巴士線中,並非條條是由九巴營辦,儘管九巴早於1920年代已立足於九龍。二十年代中巴也是肇始於九龍,開辦了一條7號線,來往九龍塘至尖沙咀,中途還繞經旺角。至1933年6月11日巴士專營權實施,7號線乃由九巴接辦。1938年3月配合九巴路線重組,7號線改為不再經旺角,而改由彌敦道直轉入窩打老道。

在九龍區眾多老牌巴士線中,並非條條是由九巴營辦,儘管九巴早於1920年代已立足於九龍。二十年代中巴也是肇始於九龍,開辦了一條7號線,來往九龍塘至尖沙咀,中途還繞經旺角。至1933年6月11日巴士專營權實施,7號線乃由九巴接辦。1938年3月配合九巴路線重組,7號線改為不再經旺角,而改由彌敦道直轉入窩打老道。

二次大戰時7號線跟其他九巴路線一樣因戰亂而停駛,直到香港重光後,才於1946年10月恢復。戰後的7號線仍然是行經梳士巴利道、彌敦道和窩打老道,跟戰前的一樣,而九龍塘總站則設於多實街。由於7號線所服務的九龍塘,主要以高級住宅為主,居民甚少乘坐巴士,早期7號線並沒有像其他大線一樣採用大型雙層巴士,一般以單層車為主。而即使是雙層巴士,也是以短車身巴士居多。如七十年代7號線就曾採用二手的小型丹拿珍寶行走。

直至八十年代初舊公屋樂富村重建完成,樂富中心亦在同一時間開幕,7號線乃由1984年1月7日起延長至該處。這改動對7號線影響深遠,因為7號線自此便多了很多樂富居民乘坐,所以九巴也就在後期開始改用11米巴士行走7號線。延長路線後的7號線客量有增無減,所以7號線便在1995年7月25日加入空調巴士,到了2000年中旬更派出低地台巴士擔綱。

8 九龍地鐵站←→尖沙咀碼頭

|

| 由於何文田主要以斜路為主,勝利二型是8號線的主力車款。(圖片由[短車檔案室]提供) |

8號線在歷史上有兩個版本,第一個版本是於1920年代由中巴開辦的一條,當時與7號線一樣來往尖沙咀至九龍塘。至1933年6月11日便改由九巴接辦,並在二次大戰時停駛。重光後於1946年10月重開,路線與戰前一樣。雖然自二次大戰後九龍人口急劇膨脹,由於8號線只服務九龍塘這個高級住宅區,客量未能與市區大線相比,當年還只用單層巴士服務。六七暴動時8號線於1967年6月25日停駛,之後更沒有重開。

第二個版本則是於1974年8月16日開辦,主要是配合何文田多個公屋落成。當時8號線乃來往何文田愛民村至紅磡碼頭,角色是接駁渡輪。這條路線在隨後時間不斷延長,先在1975年11月30日配合紅磡火車站啟用而遷往;又於1976年7月1日延至尖沙咀碼頭,連接何文田至尖沙咀;1983年9月28日再由愛民經何文田、窩打老道及油麻地延至佐敦道碼頭;1999年2月28日再延長至九龍地鐵站。

開辦以來8號線都是針對何文田公屋居民。由於何文田以高級住宅居多,只有何文田三個公屋──何文田村、愛民村和山谷道村才有需求。在這三個屋村全盛時期,8號線乃有很多何文田居民乘坐到尖沙咀上班。但當九十年代何文田村和山谷道村先後清拆重建,剩下愛民村一個,客量也就大不如前。由於來往何文田需途經多個斜路,8號線一直都是以勝利二型行走,勝利二型退役後便改用兩軸巴士替代。踏入廿一世紀巴士空調化是大勢所趨,8號線亦於2002年2月23日起改為全空調。

9 坪石←→尖沙咀碼頭

|

| 9號線舊時是一條經常頂閘的大線,但在需求下降下,服務水平亦停滯不前。(圖片由Donald MacRae提供) |

9號線是與1、2、6等一樣為九龍區老牌路線,早於1946年10月開辦,最初來往尖沙咀至九龍城,途經彌敦道和亞皆老街;一年後延長至牛池灣,加經彩虹道。五十年代香港人口急劇膨脹,由油尖旺至九龍城一帶都滿佈居民,所以9號線客量亦很快飽和。到了後期黃大仙和牛池灣一帶被發展成多個公屋區,9號線總站作過多次改動,先在1965年1月24日配合彩虹村入伙而遷往該處,然後於1978年12月4日延長至坪石。

由於9號線一向是九龍區大線,任何時段客量都相當驚人,還常會頂閘,大型巴士於是很快被派往9號線服務,如載客量有123人的AEC Regent巴士。自1976年起地鐵興建工程展開,9號線往坪石方向在這段期間曾一度改經上海街,直到地鐵通車後才恢復舊有路線。

九十年代黃大仙公屋重建,已使9號線客量日趨下降。而製造業的式微亦令新蒲崗一帶工廠數目越來越少。在人流減少下還有地鐵的競爭,也令9號線客源被地鐵分薄。這亦使9號線空調化進程相當緩慢,要到1996年2月7日才有空調巴士行走。

而客量日差的另一結果,是九巴對9號線定位有所轉變,多次被用作取代其他舊有市區路線。舉例在1995年5月7日配合13的取消,9號線加設由彩虹到尖沙咀和佐敦往坪石的分段收費,服務舊有13的乘客;又如配合1996年8月18日取消6B,9號線改為來回程繞經黃大仙下村,服務6B舊有的乘客。

11 黃大仙←→佐敦道碼頭

11號線是在1920年代由中巴開辦,來往土瓜灣至深水步,至1933年6月11日後改由九巴接辦。1934年延長至九龍城,1938年配合九巴首次市區路線重組,延長至荔枝角。

11號線是在1920年代由中巴開辦,來往土瓜灣至深水步,至1933年6月11日後改由九巴接辦。1934年延長至九龍城,1938年配合九巴首次市區路線重組,延長至荔枝角。

二次大戰期間11號線停止了服務,直到重光後才於1946年12月21日重開,但縮短為佐敦道碼頭至九龍城。由於二次大戰後九龍區人口大幅增加,11乃於1951年9月獲派雙層巴士行走,疏導乘客。1958年9月20日配合黃大仙徙置區入伙延長至黃大仙總站。六七暴動期間,11是少數仍提供有限度服務的巴士線,但改經漆咸道。

雖然自此11路線都沒有甚麼革命性改動,但服務地區人流龐大,客量一直處於高水平。早在七十年代11便採用AEC Regent等大型巴士服務,八十年代末改由丹尼士巨龍12米(3N)接棒,一直服務到廿一世紀為止,1992年10月22日又增派空調巴士,可見11是九龍一條重要路線。到了1997年11月2日荷李活廣場巴士總站啟用,11號線延長至該處,一年後配合地鐵東涌線通車,1998年6月22日延長至九龍地鐵站。這兩次改動也令11號線扮演了接駁地鐵的角色。

12 東京街←→尖沙咀

|

| 12原是渡輪接駁線,隨著過海交通發達,12客量自當下跌。(圖片由[祺人祺事]提供) |

12也是歷史悠久的大線,於1930年代由九巴開辦,來往尖沙咀至深水步。在九巴於1933年6月11日取得專營權以後,便旋即於1934年改為佐敦道碼頭至荔枝角,1938年3月1日配合九巴首次路線重組而取消。

二次大戰後12於1946年12月21日重新開辦,路線與戰前的一樣,途徑長沙灣、深水步、旺角和油麻地。及後九龍市區人口膨脹,12客量不斷上升,黃金時期也就一直維持了近三十年之久。當時12主要是途經旺角的上海街一帶,較接近住宅地段,而12作用則是方便這些居民到佐敦接駁渡輪,故12乃一條渡輪接駁線。事實上當時過海交通未發達時,接駁渡輪的路線是有重要地位。

隨著七十年代初紅隧通車,大量隧巴線陸續開辦,過海已有了直接途徑,渡輪地位亦有所下降。八十年代地鐵分階段通車,過海乘客除隧巴外又可乘地鐵,12作為渡輪接駁線,渡輪客量下跌,12亦難逃厄運。雖然12本身途經旺角一帶,但沿線本身已有其他巴士線行走,這些路線本身又有地鐵和小巴搶客,根本不需要12分擔來往旺角的客源。12及後配合中港城開幕,於1989年12月10日延長至中港碼頭,但並無吸納到甚麼新客源。

配合西九龍新區發展,12便於1998年4月1日縮短至深水步碼頭,再於2000年12月17日改經富榮花園並延至尖沙咀,再於2003年7月20日改為全空調。 不過12客量仍然只是一般。

13 彩虹←→佐敦道碼頭

|

| 由於客量減少,即使一些路線如何老牌亦要取消收場,13是為例。(圖片由[祺人祺事]提供) |

13也是一條歷史悠久的大線,於1930年代初由九巴開辦,來往油麻地至九龍城。九巴取得巴士專營權後,13便於1934年延長至佐敦道碼頭,再於1938年延長至牛池灣。二次大戰期間因戰亂關係,13號線一度停駛。

日軍投降後13於1946年12月11日重開,路線不變,仍是途經太子道、彌敦道和佐敦道。由於二次大戰後九龍人口大幅增加,13於1952年獲派雙層巴士行走,幾乎每班車都會頂閘。隨著彩虹村落成,13於1965年5月7日把總站改設在彩虹村,這項改動對影響深遠,因為13自此便一直以彩虹村為總站達三十年。由於客量極高,七十年代時13主要以載客量較大的AEC Regent和丹拿珍寶行走。

不過13本身除了九龍城一段外,基本上與地鐵重疊,地鐵通車後數年間,黃大仙公屋重建和新蒲崗工廠數目減少,令13的客量急轉直下。需求減少下13的客源終被地鐵分薄,班次不斷削減。由於13沿線本身有其他巴士線提供13的服務,而這些路線需求又不再龐大(如9號線),結果1994年九巴重組九龍巴士線時,已有意以9號線代替13的服務,於是13便於1995年5月7日取消。

| 回到[十里洋場] |